Os filmes de Richard Linklater são arautos de um estilo próprio, e dele simultaneamente o mais mediático e imediato expoente. Dazed and Confused, Waking Life, até a trilogia Before, mesmo que num outro estilo, têm um ponto em comum: o diálogo como força superior à narrativa, e verdadeiro motivo da existência do filme. Nada mais é necessário. Evidentemente, o seu estilo não é inteiramente pioneiro nem único, e neste período de tempo que aqui evidencio houve dois filmes obrigatórios para quem se deixou seduzir pelo seu cinema.

Diner (Barry Levinson, 1982) – Diner é um filme que mereceria um estatuto de culto condizente com tudo o que este exercício engloba, e traça-se o paralelo com Linklater dado que tanto ele, como Levinson, se fixam no banal narrativo (e da vida), em vez do extraordinário. O filme ancora-se firmemente no diner que lhe dá o título, onde frequentemente, à noite, se reúne um grupo de amigos; as suas interacções são mundanas, embora espelhem, no seu âmago, algumas das profundas clivagens e preocupações de cada um, e embora raramente nos leve para situações de maior tensão dramática – e este filme tem de tudo um pouco -, há seriedade em muita da sua comédia: numa das cenas que definem a melomania de uma das personagens, sobrepõe-se a tensão faiscante de um matrimónio indesejado, e a partir deste sintoma traçamos o tema maior, por assim dizer, de Diner, na dificuldade que o homem moderno tem em adaptar-se à vida adulta. Em Diner estão expostas algumas das dinâmicas que mais tarde se veriam recuperadas em sit e romcoms, seja os diálogos icónicos e propícios à citação, seja as personagens ensimesmadas, ridículas, e por isso cómicas, que se espera provoque a empatia do público. O filme chegou ainda para lançar a carreira de Mickey Rourke, Kevin Bacon e Daniel Stern, mas parece ter ficado aquém do seu potencial mediático; e é pena, porque tudo em si, dos diálogos à prestação dos actores, à banda sonora, aos temas que evoca – tudo isto merece ser redescoberto.

Diner (Barry Levinson, 1982) – Diner é um filme que mereceria um estatuto de culto condizente com tudo o que este exercício engloba, e traça-se o paralelo com Linklater dado que tanto ele, como Levinson, se fixam no banal narrativo (e da vida), em vez do extraordinário. O filme ancora-se firmemente no diner que lhe dá o título, onde frequentemente, à noite, se reúne um grupo de amigos; as suas interacções são mundanas, embora espelhem, no seu âmago, algumas das profundas clivagens e preocupações de cada um, e embora raramente nos leve para situações de maior tensão dramática – e este filme tem de tudo um pouco -, há seriedade em muita da sua comédia: numa das cenas que definem a melomania de uma das personagens, sobrepõe-se a tensão faiscante de um matrimónio indesejado, e a partir deste sintoma traçamos o tema maior, por assim dizer, de Diner, na dificuldade que o homem moderno tem em adaptar-se à vida adulta. Em Diner estão expostas algumas das dinâmicas que mais tarde se veriam recuperadas em sit e romcoms, seja os diálogos icónicos e propícios à citação, seja as personagens ensimesmadas, ridículas, e por isso cómicas, que se espera provoque a empatia do público. O filme chegou ainda para lançar a carreira de Mickey Rourke, Kevin Bacon e Daniel Stern, mas parece ter ficado aquém do seu potencial mediático; e é pena, porque tudo em si, dos diálogos à prestação dos actores, à banda sonora, aos temas que evoca – tudo isto merece ser redescoberto.

My Dinner With André (Louis Malle, 1981) – Ainda na senda dos precursores de Linklater, desta feita em referência à sua costela (pseudo)filosófica, um filme do francês Louis Malle (que voltará, em grande, na próxima recensão de cinema) rodado em inglês com dois actores americanos. A sinopse é fácil e resume literalmente o filme, nas suas duas horas: dois amigos de longa data reúnem-se após longa ausência à mesa de um restaurante, e falam. É isto – mas falam sobre o quê? É esta a pergunta cuja resposta define o que falta do filme. Os dois actores, Wallace Shawn e Andre Gregory, parecem representar-se a eles mesmos, numa pequena partida pregada pelo filme, e vão recordar tempos passados até que enveredam nas aventuras dos últimos anos de Andre. Este terá passado algumas temporadas em bosques remotos, na prática de actividades que, perceberemos, lhe foram como um retornar à “essência de ser humano”, parafraseando-o, e volta a Nova Iorque existencialmente renovado, na posse de superiores verdades sobre a vida e a existência humana. O jantar é afinal mais que um reencontrar de dois amigos: um aferir entre cada uma das duas vidas, que, com o tempo e as experiências passadas, divergiu e se tornou quase antagónica. Na conversa, afloram brevemente alguns temas de conotação mais filosófica, mas que não chegam para nos distrair do torrencial relato de Andre, e das conclusões que ambos esgrimem ao longo do filme. É um filme audaz de Louis Malle, que se tornou num icónico momento do cinema recente, obrigatório para quem se sentiu um mínimo seduzido pela sua sinopse.

My Dinner With André (Louis Malle, 1981) – Ainda na senda dos precursores de Linklater, desta feita em referência à sua costela (pseudo)filosófica, um filme do francês Louis Malle (que voltará, em grande, na próxima recensão de cinema) rodado em inglês com dois actores americanos. A sinopse é fácil e resume literalmente o filme, nas suas duas horas: dois amigos de longa data reúnem-se após longa ausência à mesa de um restaurante, e falam. É isto – mas falam sobre o quê? É esta a pergunta cuja resposta define o que falta do filme. Os dois actores, Wallace Shawn e Andre Gregory, parecem representar-se a eles mesmos, numa pequena partida pregada pelo filme, e vão recordar tempos passados até que enveredam nas aventuras dos últimos anos de Andre. Este terá passado algumas temporadas em bosques remotos, na prática de actividades que, perceberemos, lhe foram como um retornar à “essência de ser humano”, parafraseando-o, e volta a Nova Iorque existencialmente renovado, na posse de superiores verdades sobre a vida e a existência humana. O jantar é afinal mais que um reencontrar de dois amigos: um aferir entre cada uma das duas vidas, que, com o tempo e as experiências passadas, divergiu e se tornou quase antagónica. Na conversa, afloram brevemente alguns temas de conotação mais filosófica, mas que não chegam para nos distrair do torrencial relato de Andre, e das conclusões que ambos esgrimem ao longo do filme. É um filme audaz de Louis Malle, que se tornou num icónico momento do cinema recente, obrigatório para quem se sentiu um mínimo seduzido pela sua sinopse.

Psycho (Alfred Hitchcock, 1960) – Revi Psycho a propósito dos mesmos motivos que me levaram à Morte em Veneza. Não o saberão já, porque já muito se passou e o texto está actualmente oculto, mas Psycho foi uma das primeira recensões deste Coprófago: na altura (há muito tempo já!), parcamente munido de conhecimento cinéfilo (e embora o actual não chegue para muito também), ficara impressionado mas sem que soubesse o porquê. E esse é o problema do cinema “clássico”, cujas diferenças para o moderno só são evidentes quanto mais conhecedores sejamos do próprio cinema – e este constitui um enorme entrave ao cinema mais antigo, menos gratuito, menos evidente. Psycho não é o meu Hitchcock favorito: prefiro-o mais sensual (como em Vertigo, e James Stewart refém de uma louca projecção de uma mulher imaginada numa outra mulher que é a primeira – uma confusão!), ou tenso (como em Rope, ainda com James Stewart, ou numa espécie de paródia do género em North By Northwest), ou noutros exercícios que levou a cabo na sua extensa e complexa carreira (Rear Window é outro dos seus melhores momentos). Mas quanto mais se conhece esse Hitchcock, mais se extrai de Psycho, posterior a todos os que enunciei, e que não se menoriza em relação a nenhum destes. A estranha história entre Marion Crane e Norman Bates é justamente uma das mais importantes do cinema, enriquecida por tudo o que Hitchcock usou para a adornar: o jogo de cintura do guião que se esquivou às ideias pré-concebidas de género narrativo, a personagem principal que desaparece, sem piedade, a meio de um filme que julgávamos ser ‘seu’, a impotência das personagens perante a estranhíssima presença de Bates, o final psicanalítico e que é, no fundo, também uma chave para o cinema de Hitchcock, profundamente marcado pelo trauma. Até no pormenor da escolha de Vera Miles e Anthony Perkins houve mestria, dado que os dois actores representavam papéis muito diferentes do thriller, e que terá também contribuído para a surpresa geral em Psycho (como seria se, hoje, um Hitchcock moderno pusesse Justin Timberlake e Emma Stone, por exemplo, um para assassinar violentamente e outra para ser moralmente reprovável e, posteriormente, assassinada?). Posto isto, saio sem muito ter dito sobre o filme – o mesmo aconteceu há uns anos, com outro nível de candura. A reter alguma coisa, que seja esta: Hitchcock continua tão moderno hoje como na altura, e os seus filmes actuais por serem precisamente intemporais.

Psycho (Alfred Hitchcock, 1960) – Revi Psycho a propósito dos mesmos motivos que me levaram à Morte em Veneza. Não o saberão já, porque já muito se passou e o texto está actualmente oculto, mas Psycho foi uma das primeira recensões deste Coprófago: na altura (há muito tempo já!), parcamente munido de conhecimento cinéfilo (e embora o actual não chegue para muito também), ficara impressionado mas sem que soubesse o porquê. E esse é o problema do cinema “clássico”, cujas diferenças para o moderno só são evidentes quanto mais conhecedores sejamos do próprio cinema – e este constitui um enorme entrave ao cinema mais antigo, menos gratuito, menos evidente. Psycho não é o meu Hitchcock favorito: prefiro-o mais sensual (como em Vertigo, e James Stewart refém de uma louca projecção de uma mulher imaginada numa outra mulher que é a primeira – uma confusão!), ou tenso (como em Rope, ainda com James Stewart, ou numa espécie de paródia do género em North By Northwest), ou noutros exercícios que levou a cabo na sua extensa e complexa carreira (Rear Window é outro dos seus melhores momentos). Mas quanto mais se conhece esse Hitchcock, mais se extrai de Psycho, posterior a todos os que enunciei, e que não se menoriza em relação a nenhum destes. A estranha história entre Marion Crane e Norman Bates é justamente uma das mais importantes do cinema, enriquecida por tudo o que Hitchcock usou para a adornar: o jogo de cintura do guião que se esquivou às ideias pré-concebidas de género narrativo, a personagem principal que desaparece, sem piedade, a meio de um filme que julgávamos ser ‘seu’, a impotência das personagens perante a estranhíssima presença de Bates, o final psicanalítico e que é, no fundo, também uma chave para o cinema de Hitchcock, profundamente marcado pelo trauma. Até no pormenor da escolha de Vera Miles e Anthony Perkins houve mestria, dado que os dois actores representavam papéis muito diferentes do thriller, e que terá também contribuído para a surpresa geral em Psycho (como seria se, hoje, um Hitchcock moderno pusesse Justin Timberlake e Emma Stone, por exemplo, um para assassinar violentamente e outra para ser moralmente reprovável e, posteriormente, assassinada?). Posto isto, saio sem muito ter dito sobre o filme – o mesmo aconteceu há uns anos, com outro nível de candura. A reter alguma coisa, que seja esta: Hitchcock continua tão moderno hoje como na altura, e os seus filmes actuais por serem precisamente intemporais.

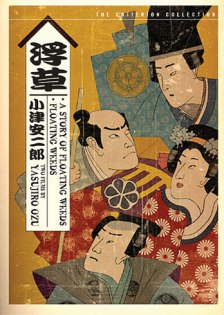

浮草 (Floating Weeds, Yasujirō Ozu, 1959) – Paralelamente a Kurosawa, existe um outro nome que é quase sinónimo do cinema japonês: Yasujirō Ozu, o homem do quotidiano familiar, da trama simples, dos valores intemporais. Porventura mais conhecido por Tokyo Story, este é um dos seus trabalhos mais discretos, e, curiosamente, um remake a cores de um filme que havia feito há vinte anos atrás. Floating Weeds é, em inglês, a tradução literal de uma expressão que se aplica às companhias de actores ambulantes: é sobre uma delas que recai a narrativa do filme, quando, numa cidade onde preparam um espectáculo, o director da companhia aproveita para visitar um filho que não assumiu. O rapaz julga que ele é um tio. E esta incongruência – um amor paternal que é recebido como familiar – há-de provocar dissabores. As histórias de Ozu nunca são demasiado arrojadas, e limitam-se ao foro da família, mas há muito para aproveitar aqui; e depois, em termos de oferta visual, muitas lições se podem tirar da composição do japonês: grande parte das suas cenas são filmadas geometricamente, e circunscrevem as acções das personagens; muitos diálogos são tidos em plano/contra-plano frontal (há um óptimo estudo da cinematografia disponível aqui). De resto, Floating Weeds ocupa o seu tempo e desenvolve-se com notável graciosidade. Um filme pacato, mas muito simpático e acessível, de um dos maiores, essenciais, cineastas nipónicos.

浮草 (Floating Weeds, Yasujirō Ozu, 1959) – Paralelamente a Kurosawa, existe um outro nome que é quase sinónimo do cinema japonês: Yasujirō Ozu, o homem do quotidiano familiar, da trama simples, dos valores intemporais. Porventura mais conhecido por Tokyo Story, este é um dos seus trabalhos mais discretos, e, curiosamente, um remake a cores de um filme que havia feito há vinte anos atrás. Floating Weeds é, em inglês, a tradução literal de uma expressão que se aplica às companhias de actores ambulantes: é sobre uma delas que recai a narrativa do filme, quando, numa cidade onde preparam um espectáculo, o director da companhia aproveita para visitar um filho que não assumiu. O rapaz julga que ele é um tio. E esta incongruência – um amor paternal que é recebido como familiar – há-de provocar dissabores. As histórias de Ozu nunca são demasiado arrojadas, e limitam-se ao foro da família, mas há muito para aproveitar aqui; e depois, em termos de oferta visual, muitas lições se podem tirar da composição do japonês: grande parte das suas cenas são filmadas geometricamente, e circunscrevem as acções das personagens; muitos diálogos são tidos em plano/contra-plano frontal (há um óptimo estudo da cinematografia disponível aqui). De resto, Floating Weeds ocupa o seu tempo e desenvolve-se com notável graciosidade. Um filme pacato, mas muito simpático e acessível, de um dos maiores, essenciais, cineastas nipónicos.

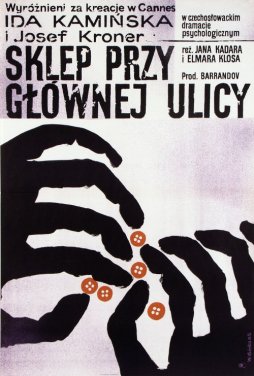

Obchod na korze (The Shop on Main Street, Ján Kadár, Elmar Klos, 1965) – Para terminar, um filme checoeslovaco que incide temporalmente no período do Holocausto, embora o faça, ao contrário de filmes como A Lista de Schindler ou o mais recente Son of Saul, ainda fora do espectro do massacre. Difere, precisamente, na dimensão da trama: tudo se passa numa pacata aldeia, onde por acção das forças policiais, cada estabelecimento comercial fica sob a alçada de um supervisor ariano; e calhou a Tono, um pobre aldeão, tomar conta da loja de uma velha judia, surda e confusa em relação a tudo o que se passa. Há uma marcha assertiva que se revela a nós mais evidentemente, que conhecemos de antemão o horror resultante desta prática, e que o filme, à sua maneira, acaba por humanizar: Tono apenas queria uma vida melhor, a sua esposa apenas os queria mais prósperos. É um bonito filme, bem feito, sobre um dos períodos mais negros da história recente, e que justamente merece um lugar no cânone do tema Holocausto.

Obchod na korze (The Shop on Main Street, Ján Kadár, Elmar Klos, 1965) – Para terminar, um filme checoeslovaco que incide temporalmente no período do Holocausto, embora o faça, ao contrário de filmes como A Lista de Schindler ou o mais recente Son of Saul, ainda fora do espectro do massacre. Difere, precisamente, na dimensão da trama: tudo se passa numa pacata aldeia, onde por acção das forças policiais, cada estabelecimento comercial fica sob a alçada de um supervisor ariano; e calhou a Tono, um pobre aldeão, tomar conta da loja de uma velha judia, surda e confusa em relação a tudo o que se passa. Há uma marcha assertiva que se revela a nós mais evidentemente, que conhecemos de antemão o horror resultante desta prática, e que o filme, à sua maneira, acaba por humanizar: Tono apenas queria uma vida melhor, a sua esposa apenas os queria mais prósperos. É um bonito filme, bem feito, sobre um dos períodos mais negros da história recente, e que justamente merece um lugar no cânone do tema Holocausto.